テーマは日本の歴史の流れと、観光を結びつけることで、旅をおもしろくしようという取り組みです!あたりまえのことではありますが、日本の歴史の主要人物と歴史ある寺社仏閣は様々な関係性で繋がっています。

歴史は時代と時代を分断せずに、流れで見るとよりおもしろく感じられます。時代の流れの中で、多くの寺社仏閣が生まれています。現地でそのことに想いを馳せることで旅に浪漫が生まれます。

※歴史解説がメインではないので、簡単に流れをまとめています!(諸説ありでよろしくお願いいたします。)

藤原氏の新時代

986年 平安時代中期 都に政変が起こり、花山天皇が藤原氏家長の兼家(かねいえ)に出家させられてしまいます。

そうして藤原兼家が擁立する皇子が即位(一条天皇)し、兼家は幼帝の代わりに政治を主導する摂政になりました。

このような強引な譲位で皇統は分裂し、 冷泉系(花山法皇)と円融系(一条天皇)の皇統が、代わる代わるに即位する両統迭立(りょうとうていりつ)時代が始まります。

(両統迭立とは2つの派閥が皇統を争い、皇位継承が不安定な状態のこと)

摂政として権力を得た藤原兼家は、この機に摂政の権威をさらに向上させ、本格的に摂関政治(摂政・関白が政治を主導する)を始めるのです。

摂政・藤原兼家の一族は、長男 道兼と三男 道隆が公卿をつとめ、さらに五男 道長(みちなが)も、父に引き立てられ若いうちから政治の経験を積んでいきます。

本来、すでに出世を遂げる兄たちがいるため、道長には要職(摂政や関白)につく見込はなかったのですが、父の後をついだ長男 道兼と三男 道隆が、次々流行り病で亡くなってしまったのです。

そのため藤原道長は、実の姉で一条天皇の母・詮子(あきこ)の支援を受け、若干三十歳にして政権の重責を担うことになります。

実のところ、道長は生来病弱であったため、長期政権を望んではいませんでした。しかし道長の政敵となる異母兄(道隆)の一族は、道長を呪詛(呪術で災禍を与える行為)した罪により自滅していました。

結果、一条天皇と藤原道長による政権は25年もの間続きます。さらに道長は円融系の一条天皇が譲位される際、次の冷泉系 三条天皇に娘を嫁がせることで、自身の権力の座を維持し続けます。

身内政治の摂関政治

藤原道長が大政治家として評価された理由の一つに、道長が6人の娘をもうけて政略結婚で成功していたことが挙げられます。

この時代は両統迭立(りょうとうていりつ)の状況にあり、本来天皇が替わると同時に、権力は別統の派の貴族に移るのですが、道長は娘を両方の皇統に嫁がせたことで権力を保ち続けたのです。

道長は長女 彰子(あきこ)を一条天皇(円融系)に嫁がせ、次女を三条天皇(冷泉系)に嫁がせました。

次に一条天皇の皇子、後一条天皇(円融系)を即位させ、四女を後一条天皇に嫁がせて摂関政治を盤石にしています。(なお六女は後一条天皇の弟 後朱雀天皇に嫁がせています。)

三条天皇と道長の対立

藤原道長

三条天皇即位後、道長は三条天皇からの関白就任要請を断ります。これは道長を自身の統制下に取り込もうとする政治の駆け引きだったのです。

(この時代の関白は成人した天皇の補佐役・後見人という扱いでした。)

自身の統制下から外れた道長を抑えるため、三条天皇は道長の一族とは別の藤原氏一族から妻を迎え、皇后が二人いる一帝二后にして貴族間の政治力のバランスを取ります。この露骨な対応に道長は反発し、両者の関係は悪化していくのです。

すっかり三条天皇と対立した道長は、自分の意にそわないことがあると、三条天皇が出席する行事に、自分が主催する行事をぶつけるようなります。

道長は行事の出席者を減らすことで天皇の権威を低下させ、さらにその出席者を見て敵味方を判断したのです。

三条天皇と彰子(道長の娘)の間には後継の皇子が生まれず、三条天皇が病を患うと、道長は〝病で良い政治はできない〟と、三条天皇に退位をせまります。

そこで三条天皇は譲位を前に、道長との最後の駆け引きを行います。道長の嫡男 頼通(よりみち)に皇女を嫁がせ、それを条件に次の皇位に自身の皇子(道長一族ではない)をつかせることを願ったのです。

道長はこの縁談に前向きでしたが、ちょうどこの頃に頼通が大病を患ったため、縁起が悪いという理由で中止されてしまうのです。

1016年 三条天皇(冷泉系)は病が重くなり譲位され、道長の外孫にあたる一条天皇の皇子(円融系=後一条天皇)が即位されます。これで道長は天皇の祖父として摂政になり、政権トップの座についたのです。

しばらくして道長は、嫡男 頼通に摂政の座をゆずり、後見人になります。これで藤原氏(摂関家=道長一属)により、摂関職を世襲する仕組みが始まるのです。

1017年 病によりとうとう三条上皇が崩御されます。道長は三条上皇の皇子(冷泉系)に皇太子を放棄させ、冷泉系と円融系の派閥争いの元の両統迭立状態を終わらせます。

藤原道長・後一条天皇による政権は、以後王朝文化を発展に導き、大きな争乱が続いた平安時代で大きな争いが起こらない平和の時代を築くのです。

この頃に道長が詠んだ歌は〝この世をばわが世とぞ思う望月の欠けたることもなしと思えば〟です。

これは〝この世は私のものと思える。なぜなら、私の力は満月のようにまったく欠けたところがないのだから〟という意味です。

枕草子と源氏物語 王朝文化・文学の発展

藤原道長は政治だけではなく、王朝文化(日本的特色をもつ国風文化)と文学の発展に貢献しています。

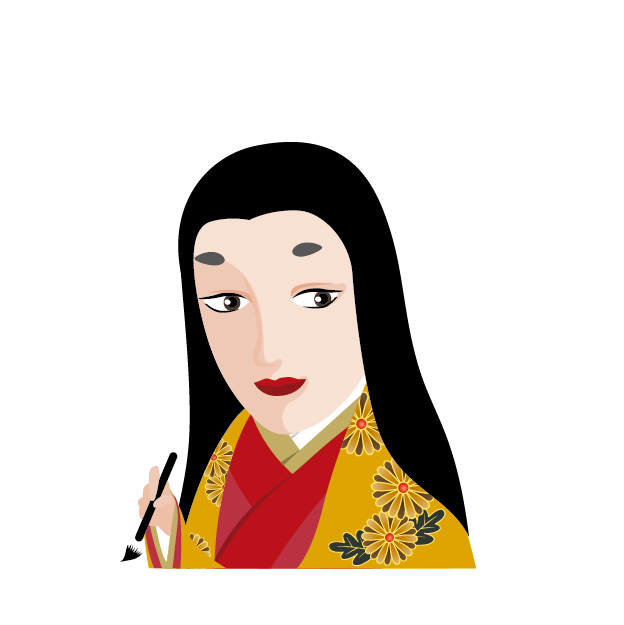

道長は長女彰子(あきこ)の家庭教師に紫式部(むらさきしきぶ)を採用し、彼女の文学活動を支援します。

(当時の文学活動は紙と墨が貴重だったため、経済的支援が必要だった。)

紫式部は道長の支援を受け、源氏物語を近江の石山寺で執筆し完成させます。当時の石山寺は学問の寺として名を馳せ、都からほどよい距離で琵琶湖の風景が楽しめ、文学者に人気があったようです。

石山寺

琵琶湖から流れ出る瀬田川の西岸に広がる真言宗大本山。747年に東大寺別当だった良弁僧正(ろうべんそうじょう)が、東大寺の大仏建立を祈願した神聖な地として草庵を結んだのが始まりと伝わります。

石山寺は京都の清水寺、奈良の長谷寺と並び『三観音』のひとつといわれ、また真言密教の道場で学問の寺として名を馳せ、数多くの文学者がこの場所を訪れた。

源氏物語は、主人公光源氏(ひかるげんじ)が皇族から臣籍降下し、源氏を名乗るプレイボーイとして描かれ、光源氏が宮廷の女性たちと織りなす恋愛物語として描かれています。

源氏物語で描かれた権力闘争や宮廷内の様子は、紫式部が皇后彰子(あきこ)に仕えた時の見聞によるものと考えられます。

また、平安時代公的書類は漢文が使われていましたが、源氏物語には漢字と平仮名を併用されています。

ちょうどこの時代に生まれた平仮名は、もともとあった万葉仮名を簡略化し、柔らかい印象にしたもので、紫式部は情緒や感情的な言葉に平仮名を使うことで、今までにない新しい表現を可能にしたのです。

例えば形容詞では、うつくし=見事・りっぱだ らうたし=かわいらしい うるはし=整った美しさ きよらなり=清らかである等の表現があります。

紫式部は漢字ばかりでは堅苦しく表現が難しいと、高尚な漢字ばかりを使う文学を批判していたとされています。

源氏物語は日本初の長編小説として人気になり、一条天皇も夢中になったとされています。

源氏物語のおかげで、紫式部の教え子 彰子(あきこ)は一条天皇と親密になりました。

道長は娘の彰子(あきこ)に皇子が生れないことを危惧し、一条天皇と彰子(あきこ)が親密になるために源氏物語を利用したのです。

この時代 源氏物語と並ぶ二大女流文学と評されたのが枕草子(まくらのそうし)です。これは清少納言(せいしょうなごん)随筆で、現代で言うエッセイにあたります。

清少納言は元皇族の清原氏出身の貴族で、一条天皇のもう一人の皇后 定子に仕えていました。

清少納言は漢文学に長け、その教養を活かして皇后 定子に協力していたとされ、立場的には紫式部とは対立関係にあったとようです。

源氏物語は人間関係から生まれるあはれ(深く心に感じいる感情、しみじみとした情緒美)の物語、一方で枕草子は自然描写の美しさ(春はあけぼの→春は日の出前の空が一番美しい)や、キラキラとした宮中生活を描いたもので、これはをかし(明るくて面白みのある)の物語とされています。

少し前の奈良時代では、女性貴族は漢文に長けて事務能力が高く、朝廷政治に関わっていたとされます。

しかし平安時代は女性が事務作業を行うことはなくなり、日本史上最も女性の感性が大切にされ、文学を始めとする王朝文化で活躍するようになっていたのです。

末法思想による仏教の広がり

1019年 藤原道長は出家して阿弥陀堂(法成寺)を建立し、仏教に帰依(頼みとする)するようになります。

藤原道長は晩年多くの病を患っていたため、阿弥陀如来像を安置して極楽浄土に行けることを願ったのです。

これはこの時代の貴族の共通の悩みで、釈迦が死んで2000年後に訪れ、その教えが衰えるとされていた末法思想によるものです。貴族の間では死後に地獄に落ちるという噂が広まっていたのです。

そこで修行(念仏を唱え、阿弥陀如来を心に描くこと)をすれば、極楽浄土で往生できると説く浄土教が貴族を中心に広がりを見せます。

藤原道長に評価された武家貴族源氏

藤原道長の政権時は大きな戦こそ起こりませんでしたが、末法思想の影響もあり魑魅魍魎の伝承が数多く誕生します。

道長自身、政敵に呪詛(じゅそ)されることが度々あり、出家後は自ら怨霊を祓うこともあったとされます。

そのような時代の都を守護した人物が、道長の家臣源頼光(みなもとよりみつ)です。

頼光は清和源氏の家長で、弟の源頼信(みなもとよりのぶ)と共に道長四天王として活躍していました。

道長から高く評価された頼光は、但馬国、伊予国、摂津国等の長官を歴任し、また京で貴族と交流し、多くの文人・武人の人脈をもちました。

実のところ、この時代は平和であったため、頼光が戦で活躍した話はほとんどなかったようです。

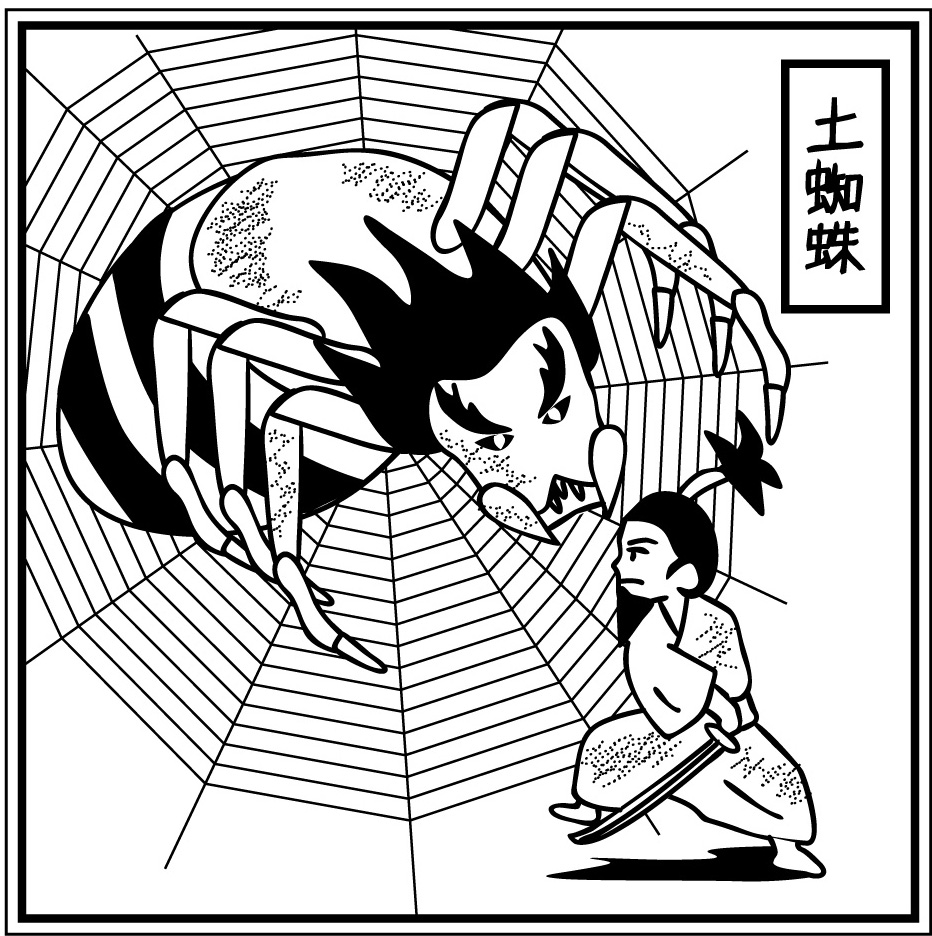

しかしそれは頼光を過大に評価することになり、鎌倉時代に入ると頼光は都を守る守護者として、鬼のような人物鬼同丸を討伐した話が創られ、さらに平家物語等で酒呑童子や土蜘蛛を退治する物語が創られるのです。

武家貴族の清和源氏(頼光と頼信)は、安定する道長政権時に朝廷の武を担う英雄として評価を高めていたのです。

道長の死後・摂関政治の衰退

藤原道長の死後、後継者頼通(よりみち)は、道長が所有していた宇治の別荘を寺院に改修し、道長と一族が極楽浄土に行けることを願い、阿弥陀如来を祀る堂を建立します。

この阿弥陀堂は西方極楽浄土をこの世に出現させた見事な建物で、鳳凰が羽を広げたイメージから後に鳳凰堂と呼ばれるようになります。これが日本を代表する建造物平等院鳳凰堂です。

なお、この時代は末法思想の影響から、阿弥陀仏を心に描きやすくするため、仏像や仏画が多く製作されています。

平等院鳳凰堂

平安京遷都後、豊かな自然に恵まれ、距離的にも都に近かった宇治は、貴族の別荘地として発展しました。

宇治にある藤原道長の別荘を子の頼道が、1052年に寺に改め平等院と命名しました。世界遺産に認定されている鳳凰堂は、10円玉のデザインにも使用されています。10円玉のデザインに選ばれたのは、美観に優れた建築様式によるものとされています。

一方で政治では、藤原頼通の娘と後冷泉天皇の間に、期待された皇子が生れず、天皇と藤原氏(摂関家)の婚姻による結びつきが終わりを迎えます。

これが藤原氏(摂関家)弱体化につながり、権力は道長の叔父藤原公季(ふじわらきんすえ)に移ります。

この公季の一族は天皇家と婚姻関係を結び、後にその一族が三条家・西園寺家・徳大寺家等の公家・華族になるのです。

藤原氏(摂関家)が弱体化して、政権内に強大な力を持つ貴族がいなくなり、これ以降上皇(天皇の父)が力を持つ院政の時代に移り変わります。

武家貴族 平氏と源氏の合体

藤原道長が亡くなりしばらく後、東国の房総国(千葉県)で東国平氏によるが大規模な反乱を起こります。これは東国平氏と朝廷から派遣された役人の利害対立から起こりました。

この争いの鎮圧に西国平氏が派遣されます。かつて平将門の乱で活躍した平貞盛(たいらのさだもり)の一族です。

しかし鎮圧に向かった西国平氏は成果を上げられず更迭されます。そして東国の乱はますます拡大していったのです。

そこで朝廷は道長政権時から英雄として名高い、清和源氏に鎮圧を命じます。

この時の家長 源頼信は、都を守護する武家貴族として名を馳せ、過去には鎮守府将軍(陸奥の長官)や、常陸・上野国等でも長官を歴任していた人物です。

東国に赴いた源頼信はあっさり東国平氏たちを降伏させ、東国の乱を平定します。実のところ東国平氏たちは、将門の乱以来のライバルにある西国平氏には降服することはできませんが、かつての上司(東国の長官)源頼信には降伏することができたのです。

この功績で清和源氏の評価は高まり、一方で評価を下げた西国平氏は、汚名返上のため源頼信の嫡男頼義(よりよし)と婚姻関係を結び、東国拠点の鎌倉を源氏に譲ります。

この婚姻により源氏と平氏の血統を合わせもつ貴種(高貴な家柄)、 義家(よしいえ)・義綱(よしつな)・義光(よしみつ)の三兄弟が誕生するのです。

1045年 源義家(よしいえ)は元服(成人)を迎えます。義家の元服の儀(成人を迎える儀式)は京の石清水八幡宮で行われ、以降義家は八幡太郎と呼ばれるようになります。

石清水八幡宮

京都府八幡市にある石清水八幡宮は、清和天皇の即位後の859年に九州の宇佐八幡宮の八幡神の意向を受け、京の都を守る役を担うために建立されました。

本殿は〝国宝〟に指定され、内殿と外殿2棟の建物を前後に連結させて一つの社殿とした壮大な規模をもちます。

八幡大菩薩は現在も伊勢神宮に祀られる〝天照大御神〟に次ぐ皇室の守護神とされおり、京の都の裏鬼門にあたる〝男山〟で国家守護の役を担うことになりました。

各地で起こる荘園(私有地)紛争

東国平氏の乱が起こった背景には、地方に課せられた高すぎる税や、地方役人の不正の問題がありました。

この時代地方に朝廷から役人が派遣され、土地の面積と収穫高で徴税されていました。そこで各地の地方豪族と役人の間で、豊作・凶作からの課税額の違いで争いが起こっていたのです。

また平安時代の問題の一つ荘園(私有地)の私有化が問題になっていました。

荘園を持つ有力者(藤原氏等の貴族や寺社等)は、藤原氏の摂関政治時代に作られた、特権により税を納めていませんでした。それで上級貴族や寺社が栄え、朝廷が困窮する事態になっていたのです。

地方豪族は朝廷からの高すぎる税の徴収に疲弊し、特権を持つ有力者(貴族・寺社)の使用人となり(寄進)名義貸し料を支払い、その代わりに朝廷に税を治めなくてもよい権利を得たのです。

また、寄進の見返りの一つとして、有力者から貴族人脈の紹介を受けられる等の恩恵もありました。

1051年 このような荘園(私有地)問題を巡り朝廷と有力者、また地方豪族の間に確執がおこり、朝廷が解決に頭を悩ませる中、今度は東北で大規模な反乱が起こります。

この当時の東北は、約200年前に坂上田村麻呂に統治されて以来、朝廷の命を受けた蝦夷の有力者に統治されてきました。しかし今回反発したのは、統治するはずの蝦夷 安倍一族だったのです。

安倍一族との戦で陸奥守(陸奥国の長官)が敗れ、朝廷は武家貴族 清和源氏の派遣を決定します。

源氏の東北遠征

遠征軍は武士の生業の農業のため、長期間領地を空けられないことを鑑み、西国より東北に近い東国武士中心に編成されます。

清和源氏 源頼義は、丁度この頃相模守(鎌倉の長官)だっため、東国武士はみな頼義の命令に従ったのです。

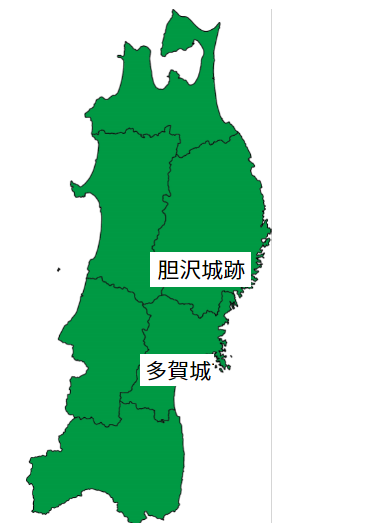

源頼義は子の義家と義綱を伴い、東北の政庁多賀城に入ります。しかしこの時期に都で恩赦(天皇の生母 藤原彰子の病気治癒祈願)が行われ、罪を赦された安倍一族はおとなしくなったのです。

そのため源頼義は一部の兵を帰還させ、任期の間を平和に過ごします。しかし頼義の任期が終わりを迎えた頃、突如として安倍一族の襲撃を受けたのです。

多賀城跡

多賀城跡は仙台平野を一望できる松島丘陵の先端、多賀城市市川に所在します。 平城京や大宰府とともに日本三大史跡の1つで、陸奥国の中心となる行政都市(国府)でした。国の特別史跡「多賀城跡」の南門が完成しています。

源頼義はただちに東国武士を招集し、戦に向けて大いに士気を高めます。そして戦では八幡太郎 源義家が見事な騎射を見せ、次々と敵の将を狙い撃ちにしたため、蝦夷たちはみな戦々恐々になります。

前九年の役

一方その頃、東北の鎮守府(軍政を司る役所)胆沢城近くに、かつて平将門を討った英雄 藤原秀郷(ふじわらひでさと)の一族藤原経清(ふじわらつねきよ)がいました。

藤原経清は本来ならば朝廷側ですが、妻が安倍一族出身で、さらに今回の反乱の原因は朝廷の無茶な税の徴収にあることから、安倍氏に味方していました。

この裏切りで戦況は源氏軍が不利になり、頼義は援軍を要請するのです。

しかし都でははるか遠くで行われている東北への関心が薄く、援軍が送られることはありませんでした。

この危機に頼義は東北豪族に協力を求め、その要請に出羽(秋田)の清原氏が応えます。(清原氏は元皇族清少納言の一族とされ、源氏と少なからず縁があったと考えられます。)

頼義は清原氏の協力を得て、総攻撃により安倍一族を討ち破ります。この時頼義の軍1万3千の内、約1万が清原氏の兵だったとされています。

戦後、安倍一族は滅亡して裏切った藤原経清は処刑されます。しかし清原氏は安倍一族の血統を利用するため、藤原経清の妻と子を一族に迎え入れ、名実ともに清原氏が東北の支配者となったのです。

東国に拠点を築く源氏一門

乱を平定した清和源氏の評価は高まり、なかでも八幡太郎義家の騎射の腕は流石と都で評判になります。

源頼義は京に凱旋した後、石清水八幡宮から八幡大菩薩の分霊を鎌倉に移し、源氏の氏神を祀る由比若宮(後の鶴岡八幡宮)を建立します。

清和源氏が国家守護を担う八幡神を氏神にしたことは大きな意味があります。天皇家の伊勢神宮、藤原氏の春日大社の様に、武家貴族としての格をもたらしてくれたのです。

由比若宮(鶴岡若宮)

始まりは源頼義が、京都の石清水八幡宮を勧請(神様の御分霊を他の地に還し祀ること)したことです。

頼義は源氏の氏神として、八幡神を鎌倉の由比ヶ浜辺に祀りました。後に源頼朝が移して大きくしたのが鶴岡八幡宮、そのため元八幡といわれます。

再び起こるみちのくの争い(後三年の役)

1075年 源頼義は88歳の生涯を閉じ、源義家が清和源氏の家長になります。義家は学者系貴族で兵法に秀でる大江匡房(おおえまさふさ)に弟子入りし軍略を学びます。

1083年 東北の治安が再び乱れ、清和源氏に再び治安維持が命じられます。これが新たな戦乱、後三年の役のきっかけになるのです。

源義家は鎌倉で軍を編成し、これには山内氏・大宅氏・三浦氏・大庭氏等の豪族が参戦します。彼らの多くが東国平氏で清和源氏と主従関係を結んだのです。

意気揚々と多賀城に入る義家ですが、この時すでに八幡太郎 義家の名は広く知れ渡っていたため、争いの気配がなくなり東北は静まり返ります。

そこで義家は東北の支配者清原氏と面会します。この頃の清原氏も代替わりし、三兄弟の長男真衡(さねひら)が当主を務めていました。そして次男が前の戦で生き残った清衡(裏切った藤原経清の子)だったのです。

この清原氏三兄弟は仲が悪く内乱寸前の状況にありました。さらに当主の長男真衡が病で急死します。そして次男 清衡と、三男 家衡の間で後継者争いが勃発したのです。

三男の家衡にしてみれば、かつての敵安倍一族の血を引く清衡を、当主として認めることはできなかったのでしょう。

清原氏の身内争いに源義家が介入し、陸奥を次男の清衡、出羽を三男の家衡のものとする領地分けを命じます。

しかしそれを不服とした家衡は、清衡の家族を殺害して出羽に立て籠もります。緊急事態に義家と清衡は出兵し、これが後三年の役の始まりとなるのです。

かつての戦いで年月を重ね、兵法をも身に着けていた源義家は、戦に勝利をおさめ敵の砦を包囲します。

しかし籠城戦で戦が膠着し、義家は兵糧不足や降雪の心配、さらに中立の豪族が敵に通じる恐れがでてきます。

義家は城を包囲しながらも追い込まれた形になります。しかしこの義家の窮地を救うため、弟の源義光(みなもとよしみつ)の援軍が到着したのです。

この援軍は朝廷の援軍ではなく、義光が独断で兄の危機にかけつけたもので、援軍を受けて義家は兵糧攻め(これが日本初とも言われる)により砦を陥落させたのです。

この兵糧攻めは苛烈なもので、義家は敵の逃亡者を次々と斬り、逃亡者を出させないように仕向け、兵糧が早く尽きるようにしました。そのため京の貴族たちは、罪なき人を殺し八幡太郎は恐ろしいと非難したといいます。

私戦とされた戦

戦を終えて京に凱旋した源義家には厳しい現状が待ち受けていました。

源義家に対して朝廷は〝勝手に清原一族の身内争いに介入した〟とし、私戦(わたくしの戦い)であるとし、朝廷から恩賞が一切出なかったのです。

このような事態になった理由に、白河上皇が院政(幼少の天皇の代わりに父の上皇が政治を行うこと)を行い、源氏が仕える藤原氏(摂関家)の力が弱体化していたことがあります。

この頃の朝廷は、藤原道長の時代の様な摂関政治にならない用に、大江匡房(おおえ まさふさ)等の有能な学者系貴族を積極的に登用していました。そして大江氏は藤原摂関家が、税を納めない特権を規制するため荘園整理令を実施したのです。

この整理令によって藤原氏摂関家が持つ荘園(私有地)の一部が没収され、藤原氏摂関家の経済力が弱体化し、その一方で皇室の経済力は強化され、白河上皇が最高権力者になっていたのです。

地方に進出する源氏

苦しい状況の源義家はこれまで蓄えてきた私財を放出し、東国平氏に褒賞を与えます。これにより八幡太郎 源義家は流石であると、名声が高まりますが義家に対する朝廷の冷遇は続きけます。

朝廷は都の守護役に家長の義家ではなく、次弟の義綱を起用したことで源氏一門は分裂し、結果兄弟同士の勢力争いに発展します。また三弟の義光は京を離れ東国常陸国に新たな拠点をつくります。(義光の一族は常陸佐竹氏・甲斐源氏になります。)

さらに義家の嫡男 義親(よしちか)は、新たな勢力を築くために九州に下向し、三男 義国(よしくに)は東国の源氏拠点下野国に拠点を移します。

(義国の一族は後の源氏の本流足利氏・新田氏になります。)

1098年 義家に転機が訪れます。地方武士からの支持が集まり続け、とうとう白河上皇も義家を冷遇し続けることができなくなるのです。

義家は武家貴族として前例のない大出世 院昇殿(上皇の御殿へ上がることを許される特権的な待遇)が許されます。これは後三年の役が終わり11年もの歳月が過ぎてのことでした。

みちのくの奥州藤原氏誕生

一方東北では清衡が元の藤原姓に戻し、東北の支配者奥州藤原氏として地位を築いてていました。

藤原清衡は安倍一族や清原氏等、多くの血が流れた戦に心を痛め、二度とこのような戦が起こらないように願いを込め、仏教を推進する平泉中尊寺の大規模造営を行われます。

そして東北で採れる砂金をちりばめた中尊寺金色堂が建造され、仏教による仏国浄土を表現する宗教都市平泉と、奥州藤原氏100年の栄華の基礎が築かれたのです。

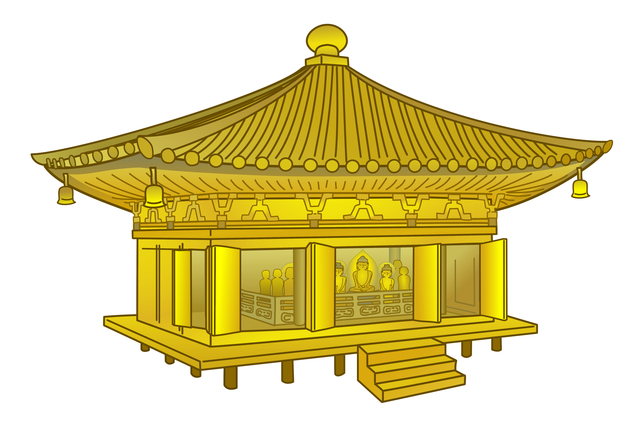

中尊寺金色堂

中尊寺は850年に天台宗の高僧、慈覚大師円仁(じかくだいしえんにん)によって開かれます。その後1105年に奥州藤原氏初代清衡公によって大規模な堂塔の造営が行われました。

中尊寺建立の趣旨は、東北の戦乱、前九年・後三年合戦で亡くなったものの霊を敵味方の別なく慰め、「みちのく」といわれ辺境とされた東北地方に、仏国土(仏の教えによる平和な理想社会)を建設するというものでした。

中尊寺創建当初の姿を今に伝える唯一の建造物の金色堂は1124年に建造されました。極楽浄土の有様を具体的に表現しようとした、往時の工芸技術が集約された御堂です。平泉―仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群として世界遺産に登録されています。

さらに毛越寺に仏国土(浄土)をイメージした浄土庭園を整備、壮大な伽藍が奥州藤原氏二代、三代によって整備され、仏教による平和な国造りは代々続いていくのです。

毛越寺

天台宗別格本山・毛越寺は、天台宗・慈覚大師によって850年に開かれました。平安時代後期に奥州藤原氏が、金堂円隆寺、嘉祥寺など壮大な伽藍(がらん)を造営し、わが国無二の霊地と称されました。

大泉が池を中心とする池泉回遊式庭園は平安時代末期に作庭されたものがほぼ完全な状態で残されているとされます。

暗雲漂う源氏一門

源義家が亡くなる少し前、九州の嫡男 義親が乱暴狼藉を起こして流罪になります。理由には諸説ありますが、朝廷から長く続いた冷遇に反発したと考えられます。さらに義親は出雲で反乱を起こすのです。

一方東国では、三男の源義国が京の貴族と関係を築きつつ下野国を治め、地方武士の信望を得ていました。しかし義国は叔父の義光と領地の境界で争いとなり、源氏同士の戦に発展します。

義家は義親の行動や義光と義国の対立を憂いながら亡くなり、源氏一門は義家の四男 源 義忠(よしただ)に継承されたのです。

次の話

10分で読める観光と歴史の繋がり 平清盛の才能、貿易による〝経済力〟で日本を制した平氏一門、貴族の対立に巻き込まる源義朝、凋落した源氏一門 /ゆかりの安芸宮島 厳島神社、京都 三十三間堂、滋賀 三井寺

興味のある方はこちらもどうぞ!

中部観光ホームページ 歴史と共に巡る旅(石清水八幡宮・三十三間堂・六波羅密寺・鞍馬寺・貴船神社・宇治平等院鳳凰堂)

http://chubu-kanko.jp/平安時代-源氏と平氏の長く続く戦いのドラマを巡/

コメント